こんにちは、ラッセルです。

今回は、少しご報告が遅れてしまいましたが、先日受験した「集中治療理学療法士」の試験に見事合格しました!

これまで多くの資格試験に挑戦してきましたが、今回の試験は間違いなく最も難しかったと感じています。

「試験の難易度は?」「どのように勉強したのか?」「実際に役立った経験や知識は?」といった、これから集中治療理学療法士を目指す方に役立つ情報を、できるだけ詳しくお伝えできればと思います。

- 臨床19年目の現役理学療法士

- 認定理学療法士(呼吸)、集中治療理学療法士、3学会合同呼吸療法認定士、呼吸ケア指導士

- 集中治療室、救命救急病棟、一般病棟にて呼吸器疾患、重症疾患患者さんの治療に日々奮闘中

- 医療の最前線から本当に必要な情報を発信します

受験を終えて感じた試験の難易度

今回の試験は、私にとって非常にタフな試験でした。

過去問も出ているのでお分かりかと思いますが、選択肢が5つあり、その中から2つの正解を選ぶ形式だったため、ただ単に知識があるだけでは正答するのが難しかったです。

試験の特徴と個人的な手応え

試験を受けた際の私の感覚は、以下のようなものでした:

• 2割:確実に正解していると自信を持てた問題

→ これは、過去問や実務で培った知識がそのまま出題されたケースが多かったです。

• 6割:1択までは絞れたが、もう一つ選択肢を選ぶことが迷う問題

→ 例えば、人工呼吸器の設定変更に関する問題や、循環動態の変化に対する対応策を問われる問題です。

• 残りの2割:全くわからない問題

→ 特に、集中治療医の領域の概論的な内容も出ており自分としては限りある勉強時間の中で網羅していない領域でした。

試験で求められた力とは?

今回の試験では、単なる知識の暗記ではなく、以下のような総合力が求められていました

1. 知識の広さと深さ

呼吸・循環・神経系に関する専門的な知識はもちろん、集中治療における多職種連携や、リハビリテーションのタイミングに関する理論など、幅広い領域をカバーする必要がありました。

また集中治療理学療法士として、早期離床を実践していく上での評価内容、具体的に言えば、意識や疼痛、呼吸や循環などの具体的な評価尺度を覚えているか。こういった暗記問題も出ていました。

2. 臨床応用力

例えば、実際のICU(集中治療室)でのシナリオを想定した問題が出題され、理学療法士としてどのように介入するかが問われました。

私の場合、日頃からの実務経験が大きな助けになりました。

3. 判断力と優先順位の付け方

選択肢が複数ある場合、どの選択肢が最も適切か、あるいはリスクを最小限に抑えるかを考える力が必要でした。

私が実践した勉強法と具体的なアプローチ

1. テキストを徹底的に読み込む

私は以下の3つのテキストを軸に勉強を進めました:

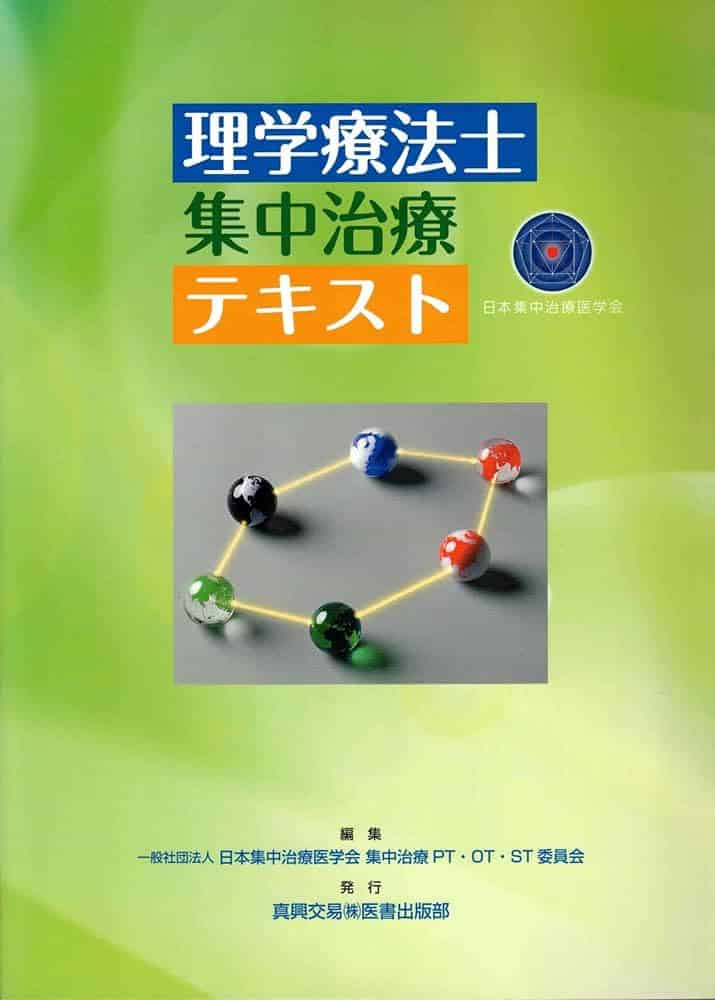

理学療法士集中治療テキスト

→ 集中治療、 理学療法士を受験する上での最も基本的なテキスト理学療法士に特化した視点で、集中治療領域でのリハビリテーションの方法や、具体的な介入手法を学びました。テキストを読んでいただければわかりますが、他のテキストを参照しましょうということが結構あります。

集中治療看護師のための臨床実践テキスト<疾患・病態編>

→ 看護師向けではありますが、集中治療室での多職種連携の観点から学ぶことができました。特に、病態の理解が進みます。わかりやすく記載されています。

集中治療医学

→ より医学的な背景を理解するために活用しました。集中治療を理解する上でかなり深い内容になっています。読解力が必要なかなりマニアックな本です。

医師はこんな難しい内容の本を読み込んで理解してるんだと痛感した本ですね

2. 過去問を活用したアウトプット学習

• 過去問を解いて理解を深める

特に、間違えた問題をしっかりと復習することで、理解が曖昧な部分をなくしていきました。数値や評価尺度は暗記しつつ、臨床でも積極的に使用して頭に叩き込んでいきました。

• 問題文の意図を読み解く練習

医療系の試験では、問題文の表現が理解できないと話になりません。わからない単語もひとつずつ調べて意味を理解しました。

3. 実務経験を活かしたシミュレーション

• ICUやHCUでの経験を活かし、実際の患者対応を想定したシミュレーションを行いました。

• RST (Respiratory Support Team) に所属していた経験を通じて、人工呼吸器の設定や、呼吸ケアの実践的なノウハウを試験問題に応用しました。

実務経験や資格が合格に繋がった理由

呼吸領域の資格とその積み重ね

私がこれまでに取得してきた資格は以下の通りです:

• 3学会合同呼吸療法認定士

• 呼吸ケア指導士

• 呼吸認定理学療法士

これらの資格取得時に培った呼吸領域の知識や、実際に現場で活用した経験の蓄積が、今回の試験で大いに役立ちました。

集中治療領域での実績

• 日頃から集中治療室での勤務が多く、RSTチームに所属していたことで、人工呼吸器の取り扱いや急変時の対応にも慣れていました。

• 全国学会での発表も行い、その際に学会報告が書類審査で評価されたことも合格に繋がった要因だと考えています。

これからの目標:患者様に貢献する理学療法士であり続ける

今回の合格は、私にとってゴールではなく、あくまで新たなスタートラインです。

• 臨床現場での実践をさらに強化

これまで以上に、患者様に対して安全かつ効果的なリハビリテーションを提供したいと考えています。

• 後進の育成やチームへの貢献

自分が学んだ知識や経験を、同僚や後輩と共有し、チーム全体のレベルアップに寄与したいと思います。

• 学び続ける姿勢を忘れない

集中治療領域は、日々新しい知見や技術が生まれる分野です。常に最新の情報をキャッチアップし、学びを続けていきます。

最後に

このブログを通じて、集中治療理学療法士を目指している方や、理学療法士としてキャリアアップを考えている方々に、少しでも有益な情報を提供できればと思っています。

もし、具体的な勉強法や試験対策、実務における工夫などについて質問があれば、ぜひコメントやお問い合わせください!

今後も引き続き、私自身の経験や学びを共有していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

読んでいただき、ありがとうございました!

少し報告が遅くなりましたが、先日「集中治療理学療法士」の試験を受験し、無事に合格いたしました!

これまで多くの資格試験に挑戦してきましたが、今回の試験は間違いなく今までで一番難易度が高かったです。

試験を受けた感想

試験問題は非常に実践的かつ専門性が高く、私自身の感覚としては以下の通りでした:

• 2割:確実に正解していると自信がある

• 6割:2択までは絞れたが、どちらか迷うレベル

• 残りの2割:全く分からない問題

特に、集中治療領域では深い専門知識が求められることを痛感しました。

どのように勉強したのか?

合格に向けて、私は以下の3つのテキストを徹底的に読み込みました:

1. 理学療法士集中治療テキスト

2. 集中治療看護師のための臨床実践テキスト<疾患・病態編>

3. 集中治療医学

さらに、過去問を中心に、理解が曖昧な部分を一つひとつクリアにしていきました。

アドバンテージとなった要素

合格に至るまでの道のりを振り返ると、自分にはいくつかのアドバンテージがあったと感じます:

1. 資格の積み重ね

• 3学会合同呼吸療法認定士

• 呼吸ケア指導士

• 呼吸認定理学療法士

呼吸領域に関する資格を複数取得しており、呼吸関連の知識は日頃から蓄積していました。

2. 実務経験

• 集中治療に携わる実践経験

• RST(レスピラトリーサポートチーム) に所属していることで、人工呼吸器の知識を日々深めていました。

3. 学会での実績

集中治療領域での経験を全国学会で発表した実績もあり、学会報告が書類審査でも評価されました。

今後の目標

今回の合格はあくまでスタートラインに過ぎません。

これからも臨床現場にしっかりと向き合い、患者様に貢献できる理学療法士であり続けたいと思います。

もし、集中治療理学療法士の試験勉強方法や、実務での経験についてご興味のある方がいましたら、ぜひコメントやお問い合わせください!

今後も、私の学びや実践を通じて得た知識を、このブログでシェアしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。