呼吸機能検査は何を評価しているのか

呼吸機能検査は、肺の状態を数値で“見える化”する評価ツールです。

特にスパイロメトリーでは、肺の換気能力や弾性、空気の出入りに関わる制限の有無を調べることができます。

この検査が示すのは、

肺がどれくらい空気を出し入れできるか、その空気が肺胞まで届いているか、拡散や血流とのバランスはどうか。

つまり、灌流の出発点としての呼吸機能の質を把握するための重要な情報源なのです。

スパイロメトリーの基本項目を理解する

呼吸機能検査でよく使われる基本的な指標には以下のものがあります。押さえておく内容です。

- VC(肺活量):最大吸気から最大呼気までの空気の量

- FVC(努力性肺活量):一気に吐き出せる最大の空気量

- FEV₁(1秒量):FVCのうち、最初の1秒間で吐き出せる空気量

- FEV₁%(1秒率):FEV₁ ÷ FVC × 100(%)

これらは、閉塞性・拘束性の判別に使われるだけでなく、

患者の「呼吸のしやすさ」や「肺の弾力性」「気道の通りやすさ」を数値的に示してくれます。

肺の“換気性能”と“弾性”を数値化するということ

呼吸機能検査は、肺がどれくらい「広がり」「しぼめることができるか」という力学的な特性(弾性や抵抗)を反映します。

言い換えれば、呼吸筋が肺を引き伸ばしたときに、空気がどれだけ入ってくれるか/出ていってくれるかを数値化したものです。

この「換気性能」が落ちるということは、肺胞に届く酸素の量が減る=ガス交換の土台が減るということです。当然その先にある酸素化や灌流にも、連鎖的に悪影響が及びます。

検査結果とDO₂・酸素化との関係は?

呼吸機能検査の結果は、直接DO₂(酸素供給量)を表すものではありませんが、

呼吸の入口のどこで酸素取り込みが阻害されているかを見極めるための重要なヒントになります。

たとえば、

- 肺活量の低下 → 換気量減少 → 酸素の肺胞到達量減少

- 1秒率の低下 → 気道閉塞 → 肺の過膨張・ガス分布不良

- DLCOの低下 → 拡散障害 → PaO₂低下・DO₂低下

このように、呼吸機能検査はDO₂という“結果”の背景にある“原因”を探る評価法と位置づけるべきです。

閉塞性障害とは?|空気が出せない呼吸と灌流への影響

呼吸機能検査において「閉塞性障害」とは、空気は吸えても、吐き出しにくい状態を指します。

つまり、呼気時の気道が狭くなることで空気の流れが妨げられ、肺に空気が“閉じ込められる”病態です。

代表的な疾患には、COPD(慢性閉塞性肺疾患)や気管支喘息があります。

これらの病態は、見かけの呼吸はできているのに酸素が取り込めていないという、灌流評価で見落とされやすい罠を含んでいます。

1秒率の低下とは何か?

閉塞性障害の判定には、1秒率(FEV₁%)が用いられます。

これは、努力性肺活量(FVC)のうち、最初の1秒間で吐き出せた空気の割合を示す指標です。

- 健常者:FEV₁% ≧ 70%

- 閉塞性障害:FEV₁% < 70%(成人基準)

1秒率が低いということは、「最初の1秒間で空気を吐き出せない=気道が狭く、呼気流量が低下している」ことを意味します。

これは、気道内圧や気道閉塞、弾性力低下などに起因します。

COPDや喘息の病態と、灌流との関係

閉塞性疾患では、以下のような問題が酸素化と灌流に悪影響を与えます:

- 肺の過膨張(air trapping)により、肺胞が十分に収縮できない

- 換気が届かない肺区域(無気肺や過膨張部位)が生じる

- 結果として、V/Qミスマッチが拡大し、PaO₂の低下を招く

たとえばCOPDでは、酸素化が低下してもSpO₂が“比較的保たれている”ケースがあり、呼吸仕事量やCO₂貯留、DO₂の低下が見落とされることがあります。

喘息においても、発作時には急激な気道収縮により換気が極端に低下し、酸素の取り込みどころか、二酸化炭素の排出すら困難になることがあります。

閉塞性障害によるV/Qミスマッチと死腔の増加

閉塞性疾患では、次のようなV/Qミスマッチが発生します:

- 換気が著しく低下している肺胞:シャントに近い状態(血流はあるのに換気がない)

- 換気はあるが血流が乏しい肺胞:死腔換気に近い状態(無駄な換気)

この結果、PaO₂は低下し、灌流があっても「酸素を含んだ血液」が作れず、DO₂(酸素供給量)が実質的に低下します。

また、CO₂の排出も障害されるため、呼吸性アシドーシスが進行し、酸素解離曲線が右方シフト → ヘモグロビンから酸素が離れにくくなるという連鎖にも注意が必要です。

閉塞性障害は、肺の中に空気が入りっぱなしで、入れ替えができないという状態です。

この“入れ替え不能”が酸素化と灌流に及ぼす影響を正しく理解することで、「SpO₂が保たれている=安全」ではないという臨床判断の落とし穴を避けることができます。

拘束性障害とは、肺が広がらない状態とその代償

拘束性障害とは、肺実質、あるいは胸郭や呼吸筋に何らかの制限が加わり、「肺が十分に広がらない」状態を指します。

空気の通り道(気道)は開いているにも関わらず、肺の“受け皿”が小さくなることで、換気量が減少する病態です。

代表的な疾患には、間質性肺炎、肺線維症、胸郭変形、神経筋疾患、肥満などがあり、

これらはいずれも“酸素が肺胞に届く量そのものが少ない”ことが共通点です。

肺活量(VC・FVC)が低下する意味

拘束性障害のスパイロメトリー所見では、VC(肺活量)やFVC(努力性肺活量)が低下します。

しかし、1秒率(FEV₁%)は保たれるか、むしろ高くなることが多いのが特徴です。

つまり、「空気は出せるが、そもそも入ってきていない」状態であり、

肺胞換気量そのものが減ることで、酸素の供給が制限されるという病態です。

このような患者では、呼吸回数の増加や浅速呼吸など、頻呼吸で代償しようとするパターンがよく見られます。

間質性肺炎・肺水腫・胸郭変形などの原因疾患

拘束性障害を引き起こす原因は多岐にわたります:

- 肺そのものの問題:

→ 間質性肺炎、肺線維症、肺水腫など(肺が硬くなる) - 胸郭の問題:

→ 強直性脊椎炎、側弯症、外傷性変形など(肺が広がらない) - 神経筋疾患・麻痺:

→ 筋ジストロフィー、ALS、脊髄損傷など(呼吸筋の動きが制限) - 高度肥満:

→ 腹部・胸部への圧迫により肺の拡張が制限される

これらの病態に共通するのは、“呼吸の動きはあるが、肺が十分に広がらない”ことによる換気量の減少です。

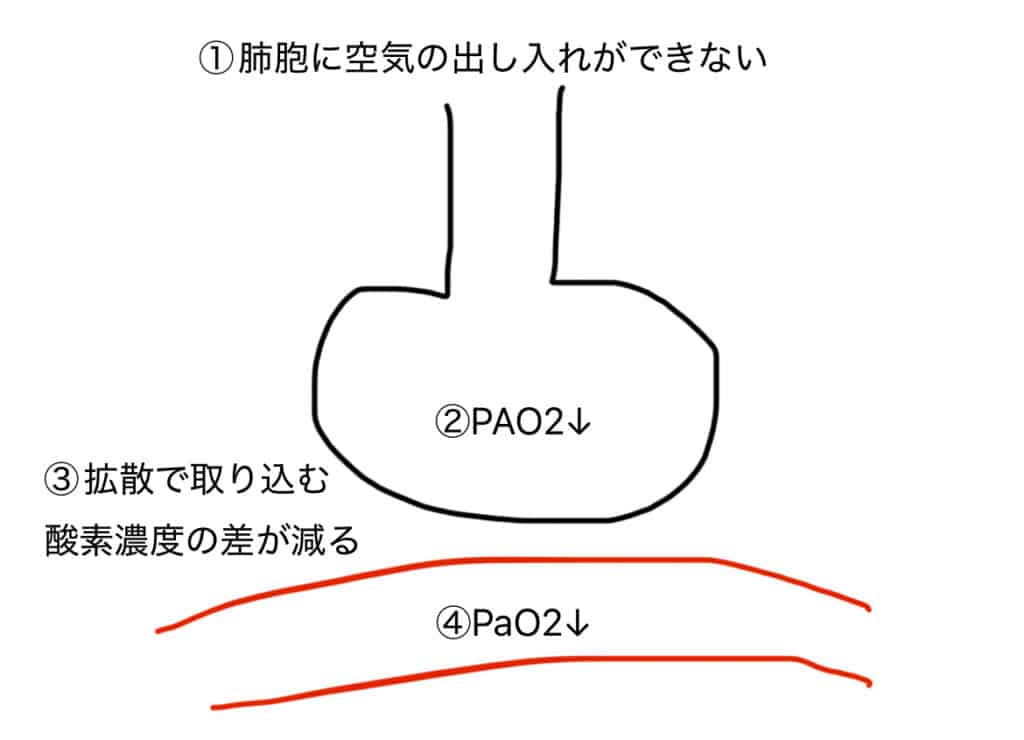

肺胞換気の減少→PaO₂低下→DO₂減少のメカニズム

肺胞換気が低下すると、酸素が肺胞に届く量が減り、肺胞酸素分圧(PAO₂)が低下します。

その結果、肺胞−毛細血管間の分圧勾配が小さくなり、酸素拡散量も減少 → PaO₂が低下します。

さらに、酸素化された血液が少なくなるため、動脈血酸素含有量(CaO₂)も低下し、

最終的に、DO₂(酸素供給量)そのものが減少するという悪循環につながります。

拘束性障害では、「空気が通らない」のではなく「空気が入らない」ことで、静かに酸素が足りなくなる危険性があります。

そのため、呼吸機能検査で肺活量が低下していた場合には、

その背景にある疾患・体型・神経筋状態まで踏み込んで評価する視点が重要です。

拡散能(DLCO)とは、ガス交換の限界を見抜く評価

スパイロメトリーでは「空気の出入り」の状態を評価しますが、実際に酸素が血液に取り込まれているかどうかは、“拡散”という生理現象が成立しているかにかかっています。

このガス交換の能力を数値化するのが、拡散能(DLCO:Diffusing Capacity of the Lung for Carbon Monoxide)です。

DLCOは、肺胞から毛細血管へのガスの移動がどれだけスムーズに行われているかを評価する検査項目です。

DLCOとは?拡散の能力を数値化する指標

DLCOでは、一酸化炭素(CO)を吸入させ、その吸収量から酸素拡散能力を間接的に推定します。

なぜCOかというと、ヘモグロビンへの親和性が非常に高く、拡散能の検出に適しているからです。

DLCOの低下は、以下のどちらか(または両方)の障害を意味します。

- 肺胞壁の異常:厚くなる・破壊される・水分で満たされる

- 毛細血管血流の低下:血液が流れてこない・ヘモグロビンが少ない

正常値の約80%未満を「DLCO低下」とし、

60〜80%:軽度低下、40〜60%:中等度低下、40%未満:高度低下と評価されます。

肺胞壁の厚さと毛細血管血流の影響

拡散は、「肺胞壁の薄さ × 血流量 × 分圧差」によって決まります(Fickの法則)。

この拡散過程が障害される代表的な疾患としては以下があります。

- 間質性肺炎・肺線維症:肺胞壁の肥厚 → 拡散距離増加

- 肺水腫:肺胞内や間質に水が貯まる → 拡散障害

- COPD(肺気腫型):肺胞の破壊で拡散面積減少

- 肺血栓塞栓症:毛細血管の血流遮断 → 拡散不可

- 貧血:ヘモグロビン不足により、拡散しても酸素を運べない

これらはいずれも、肺胞には空気が届いていても、血液側に酸素が渡らないという病態を引き起こします。

DLCO低下がDO₂に直結する理由と臨床的意義

DLCOが低下するということは、肺胞−毛細血管膜のどこかに異常がある証拠です。

この状態では、PaO₂が低下しやすく、酸素投与に対する反応も鈍くなることがあります。

PaO₂が下がれば、動脈血酸素含有量(CaO₂)も減少し、結果としてDO₂(酸素供給量)も低下するという流れが生じます。

さらに、拡散障害では呼吸数が増加しやすく、呼吸仕事量の増加 → 呼吸筋疲労 → 呼吸不全進行という負の連鎖を招くこともあります。

DLCOは、“肺胞に届いた酸素が、血液側へ渡せているか”という肺の最終的な仕事量を示す重要な指標です。

SpO₂やPaO₂の裏にある“交換の質”を見抜く力を養ううえで、極めて重要な検査項目と言えます。

呼吸機能検査をどう灌流評価に活かすか

呼吸機能検査の結果を、単なる数値の分類に終わらせてしまうのはもったいないことです。

その数値は、「酸素がどこで止まっているのか?」という灌流の視点で見ることで、より深い臨床判断につながります。

SpO₂やPaO₂だけではわからない病態

SpO₂やPaO₂は、呼吸状態の「結果」としての酸素化を示します。

しかし、それがどこで障害されているのかは、これらの指標だけでは判断できません。

呼吸機能検査を併用することで、

- 換気そのものが不足しているのか(VC、FVC)

- 気道に障害があるのか(1秒率)

- ガス交換が不十分なのか(DLCO)

- 呼吸筋や胸郭の動きに問題があるのか(呼吸パターン観察と併用)

といった「原因」が見えてくるため、灌流=酸素供給の破綻点を特定する手がかりとなります。

換気・拡散・血流の“どこで滞っているか”を特定する視点

灌流がうまくいかない背景には、次のような3つの破綻ポイントが存在します。

- 換気の問題(空気が肺に届かない)

→ 肺活量低下、拘束性障害、神経筋疾患、体位の影響 - ガス交換の問題(肺胞から血液へ移動できない)

→ 拡散障害、DLCO低下、肺炎・浮腫・線維化 - 血流の問題(酸素化された血液が流れない)

→ 肺血栓塞栓、低心拍出量、局所的な循環障害

この3つのうちどこが主因かを見極めることが、灌流評価の“質”を高める鍵になります。

呼吸機能検査を通じて、それぞれの段階で何が起きているかを構造的に理解し、SpO₂やPaO₂と照らし合わせることで、より正確な評価が可能となります。

呼吸リハビリテーション・ポジショニング・酸素療法への応用

呼吸機能検査の結果は、治療や介入の方針決定にも大きく役立ちます。

- 拘束性障害 → 体位ドレナージ、胸郭モビライゼーション、呼吸筋トレーニング

- 閉塞性障害 → 呼気補助、呼吸パターン修正、NPPVの導入検討

- DLCO低下 → 酸素療法の適応評価、呼吸数・SpO₂・労作時評価の強化

- 全体的な換気低下 → 姿勢調整、離床促進、努力性換気トレーニング

こうしたアプローチにおいても、呼吸機能検査は単なる“分類”ではなく、治療戦略の出発点として活かせるデータです。

灌流不全が疑われたとき、心拍出量や血圧だけを見て終わらせず、

「肺に空気が届いているか?」「酸素は血液に渡っているか?」という視点を持つことが、評価と介入の質を一段引き上げるカギとなります。

まとめ|「呼吸を見ること」は末梢を見ること

呼吸数や呼吸様式の変化は、単なる肺の異常を示すものではありません。

実はその背後に、末梢組織の酸素需要や全身灌流のバランスが密接に関わっていることがあります。

末梢での酸素供給が追いつかなくなると、体は呼吸を早め、酸素の取り込みを増やそうとします。これは「呼吸性代償」という、生体が危機を察知し自らを守るための重要な反応です。

したがって、呼吸数の上昇や呼吸パターンの変化を観察することは、末梢の灌流不全や酸素需要過多といったより広い全身状態の変化を読み解く手がかりになります。

特に集中治療や急性期リハビリテーションの現場では、この“末梢を見る視点”こそが、患者の微細な変化をとらえる第一歩となります。

次は循環編へ移っていきます。