聴診器は、医療現場で働く人にとって欠かせない道具です。

しかし、メーカーやモデルが数多く存在し「どれを選べば良いのか分からない」という声をよく耳にします。

私は臨床19年目の理学療法士であり、集中治療領域を中心に呼吸・循環管理に携わってきました。

集中治療認定理学療法士・呼吸療法認定士 として日々患者さんに向き合い、実際にさまざまな聴診器を使い比べてきた経験をもとに、この記事を書いています。

- 臨床19年目の現役理学療法士

- 認定理学療法士(呼吸)、集中治療理学療法士、3学会合同呼吸療法認定士、呼吸ケア指導士

- 集中治療室、救命救急病棟、一般病棟にて呼吸器疾患、重症疾患患者さんの治療に日々奮闘中

- 医療の最前線から本当に必要な情報を発信します

私の立場から断言できるのは、「使用環境や職種に合わせて最適な聴診器を選ぶことが重要」ということです。

看護師、医学生、リハビリテーション職など、それぞれに適したモデルは異なります。

この記事では、これまでの臨床経験をもとに 2025年最新版の聴診器おすすめランキング をまとめました。

まずは総合ランキングからご紹介し、その後に 目的別のおすすめ・メーカーごとの特徴・失敗しない選び方 を解説していきます。

聴診器おすすめ総合ランキング【2025年最新版】

まずは結論です。臨床での使いやすさ/音の明瞭さ/耐久性/携帯性を総合して選びました。

🏆 総合ランキング TOP3

🏆1位 リットマン® マスターカーディオロジー™ ステソスコープ | 2位 ケンツメディコ ティーエスフォネット No.182 | 3位  リットマン® クラシックIII™ ステソスコープ | 4位 リットマン® カーディオロジーIV™ ステソスコープ | 5位 リットマン® リットマン® ライトウェイトII S.E. ステソスコープ | |

|---|---|---|---|---|---|

| ポイント | 単面チェストピースの高分解能。 雑音環境でも細部が拾えるプロ仕様。 | 国産の高精度設計。 心音・呼吸音ともに明瞭で装着感も良好。 | 軽さ・音・価格のバランスが最良の“標準機”。 | 広帯域で低音も取りやすい多用途ハイエンド。 | とにかく軽い。携帯性と価格を重視。 |

| 推奨ユーザー | ICU・救急・循環/呼吸を高精度で聴き分けたい方 | 日常診療のメイン機としてコスパ良く高音質を求める方 | 看護師・医学生・リハビリテーション職の最初の一台に | 循環器専門医等 | 学生・外来サブ機・予備として手軽に持ちたい方 |

|

Amazon

楽天 Yahoo |

Amazon

楽天 Yahoo |

Amazon

楽天 Yahoo |

Amazon

楽天 Yahoo |

Amazon

楽天 Yahoo |

総評(ひと言で)

- 1位:最高峰の解像感。“聴こえ”で妥協したくない現場向け。

- 2位:日本製の実力派。日常使いの“ちょうど良い最適解”。

- 3位:迷ったらこれ。汎用性と耐久のバランスが抜群。

- 4位:一本で広く深く。質と汎用性を両立した上位機。

- 5位:軽さ最優先。導入・サブに最適。

目的別おすすめ

ICU・救急の現場で精度を求める方へ

集中治療や救急の現場では、雑音の多い環境でも確実に微細な音を聴き分けられることが何より大切です。

そのためには、信頼できる高性能モデルを選ぶ必要があります。

リットマン® マスターカーディオロジー™

単面チェストピースによる高分解能で、低音から高音まで極めて鮮明。

ICUで働く医療者にとって「一切妥協したくない」場面で選ばれるモデルです。

ケンツメディコ ティーエスフォネット No.182

日本製で心音・呼吸音の明瞭さに優れ、装着感も快適。

高精度でありながら価格は海外製ハイエンドより控えめ。

国内メーカーならではの安心感を求める方に最適です。

コストパフォーマンスを重視する方へ

「十分な音質は欲しいけれど、価格は抑えたい」という方には、リットマン® クラシックIII™ が最もバランスに優れています。

リットマン® クラシックIII™

軽量性・耐久性・音質のすべてで平均点以上をクリア。

看護師やリハビリテーション職にとって、日常使用から学習まで幅広く対応できる一本です。

コストと性能を両立した「失敗しない選択」といえます。

学習用・初めての一台として

これから聴診を学ぶ段階では、扱いやすさと価格の手頃さがポイントになります。

リットマン® クラシックIII™

初学者でも扱いやすく、卒業後も臨床で長く使える実力を持つモデル。

「最初から確かな一本を持ちたい」という方におすすめです。

妥協して選ぶなら:リットマン® ライトウェイトII S.E.

軽量で安価なため、導入用やサブ機としては十分に機能します。

ただし音質・耐久性ではクラシックIIIに劣るため、予算の都合で割り切って使う場合に限定するのが無難です。

💡 迷ったらこの選び方!

- ICU・救急で精度を最優先 → マスターカーディオロジー or ティーエスフォネット

- コストと性能の両立 → クラシックIII

- 学習・導入段階で割り切る → ライトウェイトII S.E.

聴診器選びのポイント4点

聴診器選びに重要なポイントを解説します。解説は飛ばしておすすめの聴診器を確認したい方は下記をクリックしてすっ飛ばしてください。

1、チェストピースの形状(最重要)

チェストピースの形状について最も重要な点は、シングル構造のチェストピースかどうかです。

シングル構造とはベル面と膜面が一体となった形です(後で詳しく述べます)。

その理由は、

シングル構造のチェストピースは患者さんが仰臥位(仰向け)で寝ていても聴診がしやすいためです。

現場では寝ている患者さんの背中側を聴診する必要性が高いため、できるだけ薄く滑らかな形状のチェストピースが理想的です。

患者が仰向けに寝ている場合でも、薄い構造の聴診器であれば背中側の聴診を簡単に行えます。

医療の現場で働いていると、重症患者さんや寝たきりの患者さんを聴診することが多くあります。

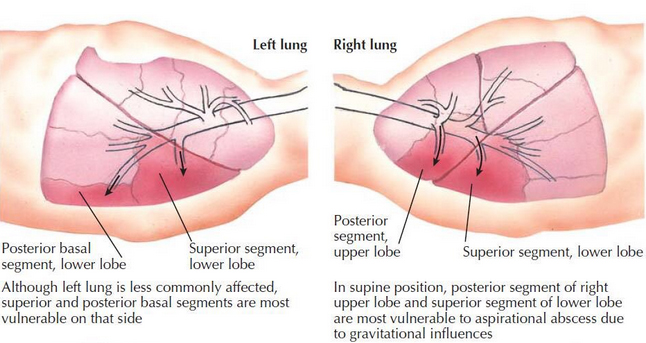

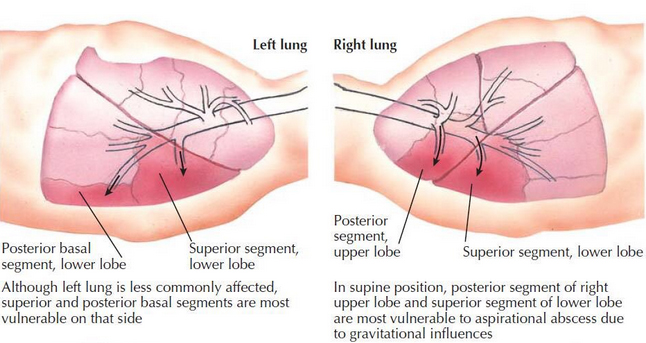

寝たきりの患者においては、背側の呼吸音に変化がないかを確認することが重要です。特にS6およびS10と呼ばれる領域(肩甲骨と背骨の間の位置)での聴診が特に重要です。

高齢者に多い誤嚥性肺炎は右肺の背中側で発生しやすいとされており、この部位の聴診をするとこは重要ですね!

背中側を聴診するためには、チェストピースができるだけ薄く引っ掛かりが少ない構造が理想的なのです。

ベル面、膜面が両方存在する聴診器は、厚めの構造からマットレス(シーツ)に引っかかり、患者さんの背中にチェストピースが入りにくいわけです。

上記の理由から、聴診器を選ぶ際にはシングル構造の構造の聴診器を選ぶことをお勧めします。

2、イヤーチップの遮音性

次に重要となるのは遮音性に直接影響するイヤーチップです。

イヤーチップとは聴診器の耳に直接触れる部分です。

イヤーチップはゴム製のものを選ぶようにしましょう。

理由は、遮音性が高く、正確な聴診をしやすくなるためです。

聴診器は小さな音を拾います。周りの環境がうるさいと正確に音を判断できなくなります。

静かな環境で聴診ができれば良いのですが、ICUやリハビリテーション室では多くの音が溢れています。

正確に音を判断するためには遮音性が重要となります。

遮音性に影響する一つがイヤーチップの構造です。

1000円台の安い聴診器では、イヤーチップがプラスチック製になって おり、遮音性は低くなっています。

ゴム製のイヤーチップのものを選ぶと良いでしょう。

このブログでお勧めの聴診器を購入すれば問題ないです

このブログではプラスチック製のイヤーチップのものを紹介はしておりません。

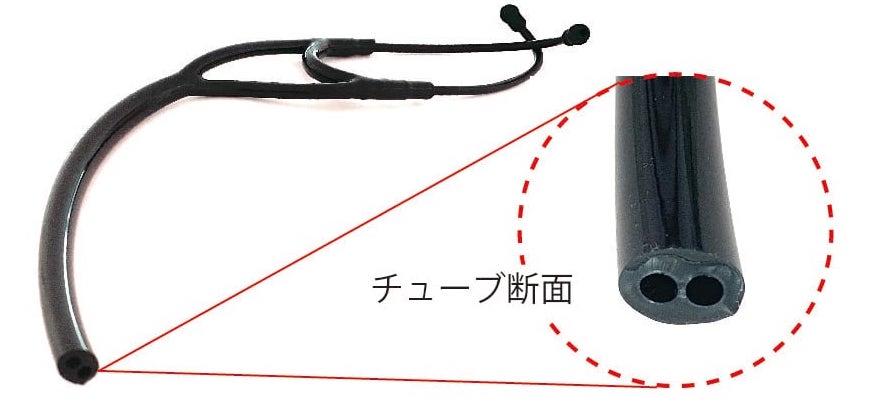

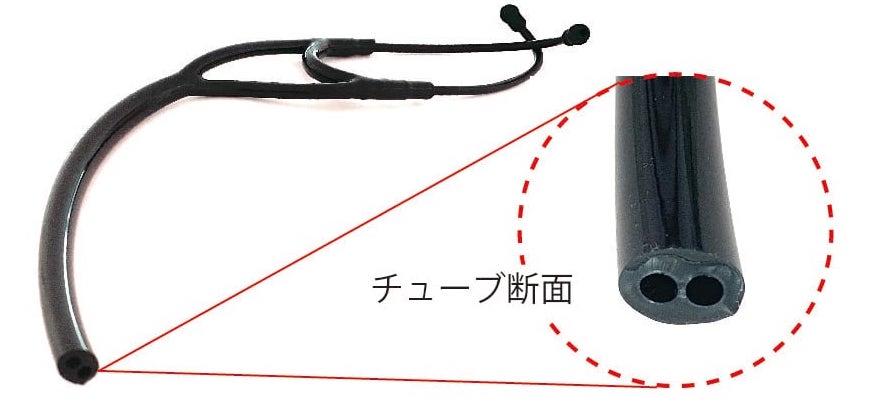

3、チューブの形状

チューブはダブルチューブ(ツーインワンチューブ)を選びましょう。

理由は、イヤーチップと同様に遮音性が高く響音性に優れているため、正確な聴診がしやすくなるためです。

イヤーチップの項目でも説明しましたが、しっかりと小さな音をクリアに聞き取ることが大切です。

そのためにはイヤーチップのだけでなく、チューブも大切な要素の1つになります。

チューブにはシングルチューブとダブルチューブがあります。

シングルチューブ

- 皮脂に強い厚めの構造

- 軽量で扱いやすい

ダブルチューブ(ツーインワンチューブ)

- 2本のチューブを一体にし、音響特性に優れている

- 雑音をより遮断できる

- 微弱な音も聞き取りやすい

私はシングルタイプ、ダブルタイプを臨床で長らく両方使用しましたが、個人的にはダブルタイプが圧倒的に使いやすい、聞き取りやすいと思いました。

4、価格

結論的には10,000円以上の聴診器を選ぶことを推奨します。

理由は、上記で説明した条件を満たさない聴診器であり、聴診器自体の性能から正確な聴診ができないためです。

聴診器は消耗品ではないため、よっぽど手荒く使用しない限り長らく使用できます。

長期使用を想定するとある程度の価格のものを購入しておいた方が良いと考えます。

これまで提示してきた条件を満たす聴診器を選ぶ場合、やはり10,000円以上の製品となります。

聴診器購入時の注意点

名前を刻印することを忘れない

新しく聴診器を購入する際には、名前の刻印サービスをご利用することをオススメします。

理由は、聴診器を買い替えることになる大きな一因である紛失を防ぐためです。

臨床の現場(大学病院や希望の大きい病院など)では、個人の聴診器が溢れており同じモデル、同じデザインの聴診器があることがしばしばです。自分の聴診器であるという目印や記名がなければ紛失のリスクとなります。

私は初めて買った聴診器は名前の刻印をしておらず、患者さんのベッドサイドに聴診器を忘れてそのまま紛失してしまいました。

おそらく病棟のどこかにあると思いますが、自分の聴診器であるという確信がないので結局新しい聴診器を購入することとなってしまいました。

名前の刻印にはさまざまなものが各販売店から提供されています。

有料から無料のところまであります(無料のところは刻印料含めて価格が高くなっていることが多い)。

紛失リスクを考えると名前の刻印サービスを利用することをおすすめします。

その他にネームタグを装着する方法もありますが、刻印をおすすめします。

理由は毎日の聴診器の消毒にネームタグは邪魔になりやすいからです。

聴診器に記名は必須で、記名の方法は名前の刻印が第一選択と考えたほうがいいでしょう。

あまり気にしなくてよい項目

血圧測定での聴診器使用

血圧測定を考慮して聴診器を選ぶ必要はありません。

現在は圧倒的に電子血圧計が普及しており、水銀血圧計でのアナログな血圧測定の頻度は圧倒的に減少しました。

とはいえ、アナログでの血圧測定がなくなったわけではありません。

電子血圧計には「聴診モード」があり、心房細動などの不整脈ではアナログで計測する場面があったり、

電子血圧計で正確に測れていないのではと疑問を感じる場面では聴診法にて確認することがしばしばあります。

実際私も10回に1回ぐらいの頻度で聴診法での血圧測定をしています

ですが、聴診器を血圧測定のためだけに使用する以外は、聴診法での血圧測定のために聴診器を選定する必要はありません。

聴診器の主な利用はあくまで胸部や腹部の聴診が中心です。

チェストピースがダブル構造(ベル面と膜面と分かれている)でも聴診法での血圧測定は可能だからです。

聴診器自体の重さ

聴診器選びで聴診器自体の重さがどうかを考える必要はあまりありません。

頻繁に持ち運びをする場合でも、聴診器自体の重さはさほど影響しません。

実際、ハイスペックモデルの聴診器とライトモデルの聴診器でも重さの違いは100g程度です。

できるだけ軽いモデルを探すよりは、チェストピースの構造や音がしっかりと聞き取れる構造かどうかを重要視すべきです。

個人的見解ですが、私は総合病院で勤務し多数の病棟を1日中駆け巡っていますが聴診器がもっと軽いといいなと思ったことは一度もありません。

まとめ|迷ったらこの一台を選ぼう

ここまで、聴診器の総合ランキング・目的別のおすすめ・メーカーごとの特徴、そして失敗しない選び方を解説してきました。

最後にまとめとして強調したいのは、**「立場や用途によって最適なモデルは異なる」**ということです。

- ICU・救急で妥協できない精度を求める方

→ リットマン® マスターカーディオロジー™、またはケンツメディコ ティーエスフォネット No.182 - コストと性能のバランスを求める方

→ リットマン® クラシックIII™ - 初めての一台・学習用で導入したい方

→ まずはリットマン® クラシックIII™、妥協して選ぶならライトウェイトII S.E.

💡 迷ったらこれ!

「どれにしようか迷う」方には、リットマン® クラシックIII™ をおすすめします。

理由は、軽量で扱いやすく、音質・耐久性ともに標準以上で、学生から現場まで長く使えるためです。

最初の一本としても、日常診療の相棒としても後悔のない選択になります。